У старости множество выражений и граней. Одни пожилые люди удивляют ясностью ума, лёгкостью в мыслях и добрым чувством юмора, а другие постепенно превращаются в тень самих себя — становятся раздражительными, замкнутыми, забывчивыми и подозрительными. И это далеко не всегда результат наследственности или фатального стечения обстоятельств. Огромную роль здесь играют привычки, образ жизни и то, как человек относится к самому себе.

Эта истина особенно ярко проявляется в истории одной семьи.

Лера долгие годы видела маму и бабушку только на праздниках: аккуратные платья, улыбки, тосты и приятные разговоры. Они выглядели воплощением благородства и женской мудрости. Но всё изменилось, когда обстоятельства вынудили провести несколько недель вместе. За фасадом парадности открылась другая сторона — хаос в вещах, крики, постоянные ссоры и бесконечные поиски нужного. Лера была потрясена: за внешним блеском скрывалась забывчивость и раздражительность, ставшие частью повседневности.

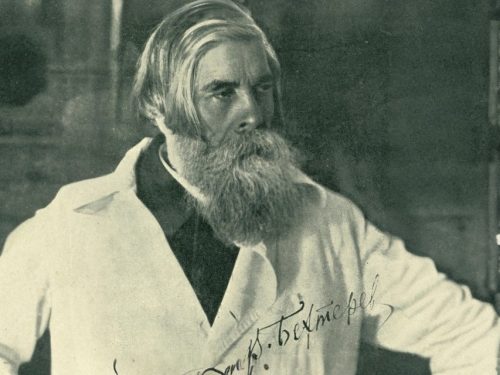

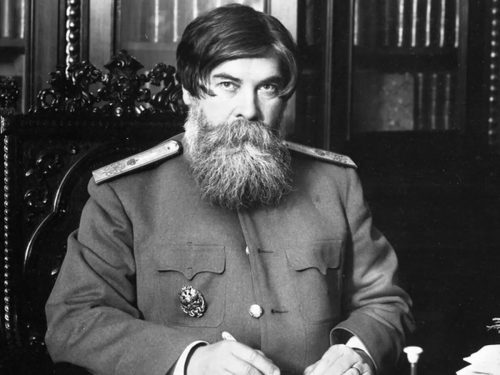

Бехтерев и его выводы

Владимир Михайлович Бехтерев, знаменитый исследователь мозга, писал, что лишь один из пяти уходит из жизни, сохранив ясность ума. Остальные рискуют превратиться в тяжёлую обузу для родных — в капризных, беспомощных детей или в озлобленных стариков. Вероятность столкнуться с этим — около 80%, и это куда выше, чем риск заболеть онкологией или остеопорозом. Если человек хочет оказаться среди тех счастливых 20%, работа над собой должна начинаться задолго до старости.

Мы знаем, что отказ от курения снижает риск рака лёгких, спорт и питание защищают от инфаркта. Но что делать, чтобы избежать деменции?

Бехтерев подчеркивал: слабоумие подкрадывается постепенно, почти незаметно. День за днём оно отбирает память, гибкость мышления, терпение. Привычная черта характера сегодня может оказаться питательной почвой для болезни завтра. Особенно опасно застывание в жёстких убеждениях и принципах. Негибкость и категоричность в итоге наносят мозгу куда больший вред, чем эмоциональность и умение принимать новое.

Почему нельзя останавливаться

Существует иллюзия, что после 55–60 лет можно позволить себе полное спокойствие. «Я отработал, теперь пусть молодые крутятся» — рассуждают многие. Но именно в этот период пассивность становится ловушкой: мозг теряет тонус, отказ от нового рождает раздражение, замыкание и потерю связи с реальностью.

Не случайно Николай Заболоцкий писал:

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

Мозг стареет лишь тогда, когда перестаёт получать нагрузку.

Первые тревожные сигналы

Есть характерные признаки, которые нередко маскируются под особенности характера:

-

болезненное восприятие критики и стремление учить всех вокруг;

-

категоричное неприятие нового — от технологий до музыки и еды;

-

стремление говорить больше, чем слушать;

-

жизнь воспоминаниями и отказ принимать настоящее;

-

трудности с вниманием к длинным фильмам или книгам;

-

уверенность, что возраст оправдывает любое резкое слово;

-

склонность к бытовой тирании, иногда скрытой под шутками.

Фридрих Шиллер справедливо говорил: «Человек стареет тогда, когда перестаёт удивляться». Потеря интереса и любопытства — прямая дорога к деградации.

Кто в зоне риска

Наибольшая вероятность слабоумия у людей чрезмерно упрямых, закрытых и консервативных. Тех, кто строит стены из принципов и отказывается впускать в жизнь новое. Но жизнь неизбежно меняется, и те, кто сопротивляется переменам, оказываются один на один с раздражением и пустотой.

Что делать

Чтобы оказаться среди тех, кто сохраняет ясность разума, важно:

-

двигаться — ходить пешком, плавать, танцевать;

-

общаться — с разными людьми, разных возрастов;

-

учиться — новые слова, навыки, интересы;

-

менять привычки — пробовать новое, даже в мелочах;

-

путешествовать — пусть даже в соседний город;

-

творить — рисовать, петь, писать, конструировать.

Франц Кафка утверждал: «Тот, кто сохраняет способность видеть прекрасное, не стареет».

Старость как выбор

На улице можно встретить двух женщин-ровесниц: одна идёт легко, смеётся и обсуждает новый фильм, другая ворчит, едва передвигая ноги. Разница не в возрасте, а в том, как они смотрят на мир.

В поликлинике часты такие диалоги:

— Опять эта электронная очередь, ничего не понятно!

— Да нет, я сыну позвонила, он показал, как записаться. Удобно же!

Обе — ровесницы, но восприятие жизни диаметрально противоположное.

Слабоумие не приходит в одночасье. Оно растёт из привычки цепляться за прошлое, отказываться от нового, заменять интерес критикой.

-

Мозг требует тренировок, как мышцы.

-

Гибкость продлевает ясность ума.

-

Душе необходимо движение не меньше, чем телу.

Виктор Гюго сказал: «Старость — это не потеря лет, а потеря интереса». И это, пожалуй, лучшая формула долголетия разума.