В 1830 году на территории имения князя Волконского появился на свет мальчик, сын крепостного. С самого детства он увлёкся рисованием. Его талант заметил сам князь, и в возрасте 12 лет мальчика отправили в столицу обучаться ювелирному ремеслу. Вернувшись в 17 лет, он тут же начал работать по специальности.

Всего за три года он смог заработать такую сумму, что получил вольную от князя и стал свободным в 20 лет. Это было в 1850 году — за 11 лет до официальной отмены крепостного права.

А теперь просто посчитайте:

в 1850-м — он получает свободу,

в 1851-м — открывает мастерскую,

в 1854-м — она перерастает в полноценную фабрику,

в 1857-м — её годовой оборот достигает двух миллионов рублей,

а в 1865-м — он становится официальным поставщиком Императорского двора.

К 35 годам его состояние составляло 3,5 миллиона рублей. С учётом того, что 1 рубль той эпохи равен примерно 1513 нынешним, это более 5 миллиардов в современных деньгах.

В 1851 году бывший крепостной основал фабрику. И вот вопрос — как он поступил со своими прежними товарищами по положению? Это история, которая может послужить уроком каждому современному бизнесмену.

Что же было дальше? Он не пустился во все тяжкие: ни шикарных машин, ни праздной жизни, ни женщин, ни Куршевеля. Хотя, казалось бы, бывший раб, получивший власть, может стать самым жестким хозяином.

Но нет. Он остался скромным в быту и одежде. Не транжирил деньги, жил сдержанно. Он понял главное: ценность предприятия не в золоте и не в зданиях, а в людях. Дай человеку условия для жизни и работы — и он свернёт горы ради тебя.

Так и вышло.

Работникам его фабрики платили в несколько раз больше, чем у конкурентов. Лучшие мастера получали по 500–700 рублей в месяц. Для сравнения: офицер царской армии получал около 80 рублей, а простой рабочий — 25.

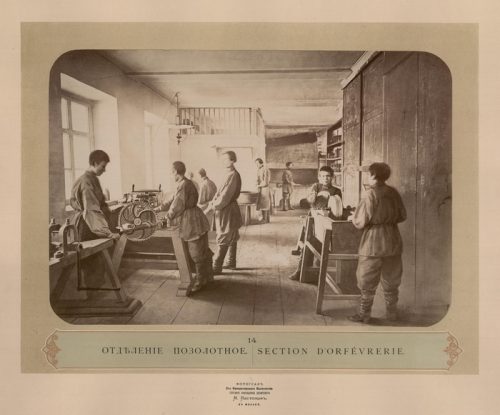

Но высокая зарплата — не единственный бонус. При фабрике действовало общежитие для талантливых детей. Они обучались на полном обеспечении по 5–6 лет, а их родителям оказывалась помощь. Детей учили рисовать, лепить, заниматься скульптурой и живописью, читали чертежи и даже изучали экономику. Работать им разрешалось только с 18 лет. Детский труд был полностью исключён.

Каждый сотрудник регулярно проходил курсы повышения квалификации. С мастерами работали художники, скульпторы, дизайнеры и академики: Жуковский, Монигетти, Даль, Чичагин и другие. Предприятие оплачивало творческий отпуск продолжительностью месяц. Люди могли поехать на воды — за счёт завода.

Производство размещалось не в сырых подвалах, а в просторных, светлых залах с вентиляцией. Были перерывы и горячие обеды. Медицинская помощь предоставлялась бесплатно. Лучших мастеров отправляли на стажировку за границу — в Германию и Италию.

Результат не заставил себя ждать. Уже через 5 лет фабрика стала ведущей ювелирной мануфактурой страны. Её изделия поражали всех на международных выставках. Про них писали, как о «невозможных творениях».

Даже сам Карл Фаберже почувствовал конкуренцию. Его изделия стали менее востребованы, и тогда он придумал те самые знаменитые яйца. Никто из иностранцев даже не предполагал, что всё это создаётся руками бывших крепостных. А их было всего 300 человек: 170 мастеров и 130 учеников.

Имя этого человека — Павел Акимович Овчинников. Он умер в 1888 году. На его похороны пришли все работники фабрики, даже те, кто уже давно ушёл на пенсию.